Yahoo!ニュース「今どきの高齢者はどんな分野で活躍しているのか」

3月21日Yahoo!ニュースに「今どきの高齢者はどんな分野で活躍しているのか」記事寄稿しました。Yahoo!ニュース記事は<こちら>

人生100年時代と言われる中、長く働き続けられる社会の構築が重要なテーマとなっています。しかし、多くの企業サラリーマンにとっては「定年」という壁があり、必ずしも望む分野で働き続けられるわけではありません。

では、実際にどのような業種で高齢者が多く働いているのか、国勢調査の産業別就業者データを基に分析してみました。

日本で最も就業者数の多い分野:「製造業」

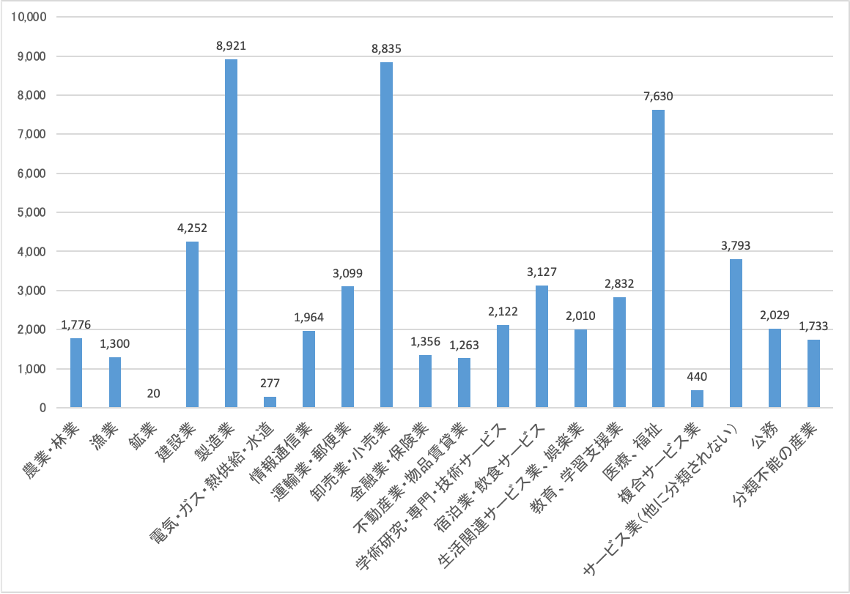

高齢者の就業状況を分析する前に、日本全体での産業別就業者数を確認しました。(図表1参照)

最も多くの人が従事しているのは「製造業」で、892万人が働いており、全就業者数の15.2%を占めています。次いで「卸売業・小売業」(884万人)、「医療・福祉」(763万人)、「建設」(425万人)と続き、この上位4分野で全就業者の約半数(50.4%)を占めています。

日本が「ものづくり国家」と言われる所以が、現在もなお反映されています。「卸売業・小売業」の就業者が多いのは参入障壁の低さが一因でしょう。「医療・福祉」の増加は高齢化の影響が大きく、2002年の474万人から2020年には763万と、約1.6倍に増加し、全産業の中で最も就業者が増加しています。一方、最も就業者が減少しているのは「鉱業」で、2002年の4割まで減少しています。

図表1 日本の産業別就業者数(単位(千人))

「国勢調査(2020年)」産業別就業者データより作成

高齢者の就業が多いのは「製造業」「卸売業・小売業」「医療・福祉」

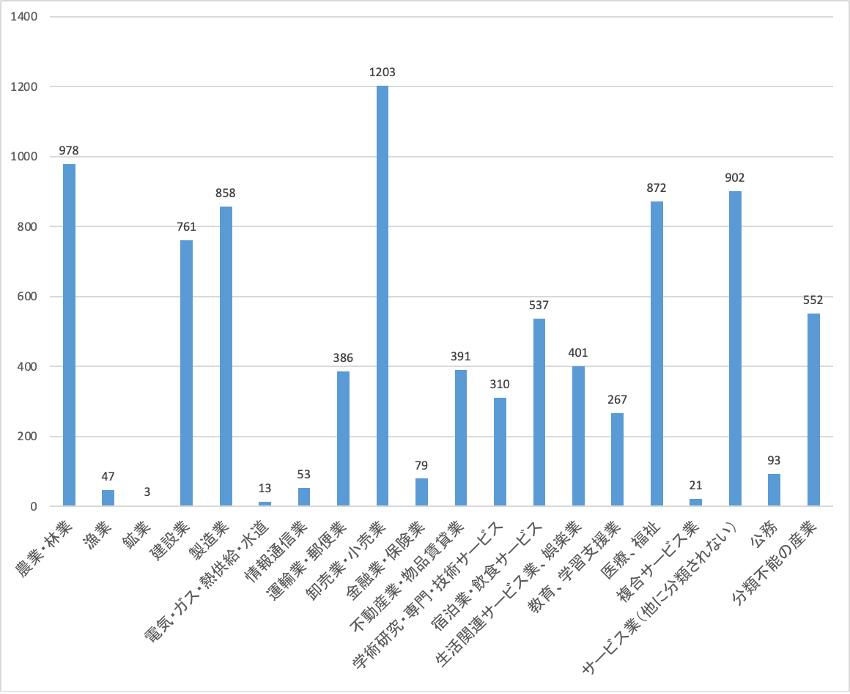

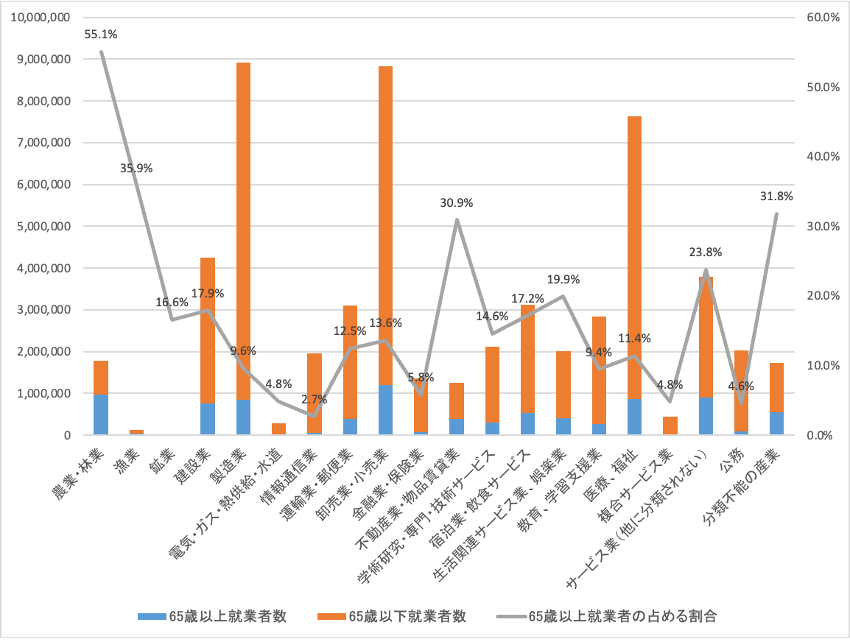

次に、産業別に65歳以上高齢者就業者数を見たものが図表2です。

最も高齢者が多いのは「卸売業・小売業」(120万人)、次いで「農業」(98万人)、「サービス業(他に分類されない)」(90万人)、「医療・福祉」(87万人)、「製造業」(86万人)、「建設業」(76万人)となっています。

「卸売業・小売業」「農業」「サービス業」は高齢期になっても自営業として続けやすい分野であり、高齢者の継続的な就労を支えています。「サービス業(他に分類されない)」には、廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業、職業紹介・人材派遣業、警備業、クリーニング業、ペット関連サービスなどが含まれます。この中で最も高齢者が多いのは、零細規模でも事業継続が可能なクリーニング業です。

「医療・福祉」(87万人)の内訳を見ると、「医療業」が29万人、「社会保険・社会福祉・介護事業」が57万人となっており、高齢化が進む日本において介護産業の一端を高齢者が支えていることがわかります。

また、「製造業」は食品製造、繊維工業、印刷、化学、電子部品など多岐にわたりますが、特に突出した分野はなく、幅広い分野で高齢者が就業しています。近年、「製造業」における人手不足が報道されていますが、高齢者がこの産業の持続性を支えていることが伺えます。

図表2 日本の産業別高齢者就業者数(65歳以上)(単位(千人))

「国勢調査(2020年)」産業別就業者データより作成

農業分野の就業者の半数以上は高齢者

次に、各産業分野における高齢者の割合を見たものが図表3です。

最も高齢者比率が高いのは「農業・林業」で、65歳以上の割合は55.1%に達し、農業の担い手が圧倒的に高齢者に依存していることがわかります。次に「漁業」(35.9%)、「不動産業・物品賃貸業」(30.9%)と続きます。

これらの産業が持続可能であるためには、高齢者の比率が高すぎるのは望ましくない状況です。農林水産省の「食料・農業・農村白書」(令和5年度)では、農業の高齢化が問題視され、「外国人材を含めた労働力の確保」や「女性の働きやすい環境整備」が必要と指摘されていますが、実現には課題が多いと考えられます。

「漁業」についても同様です。水産省はレポート「漁業生産を支える人材確保」(令和3年)において、不足する労働力について「外国人材も活用しながら、ICT技術の活用等により一層の省力化・省人化を推進していくこと」が必要としています。

図表3 日本の産業別就業者数と高齢者就業者数(65歳以上)(単位(千人))

「国勢調査(2020年)」産業別就業者データより作成

高齢者就業者数の変化

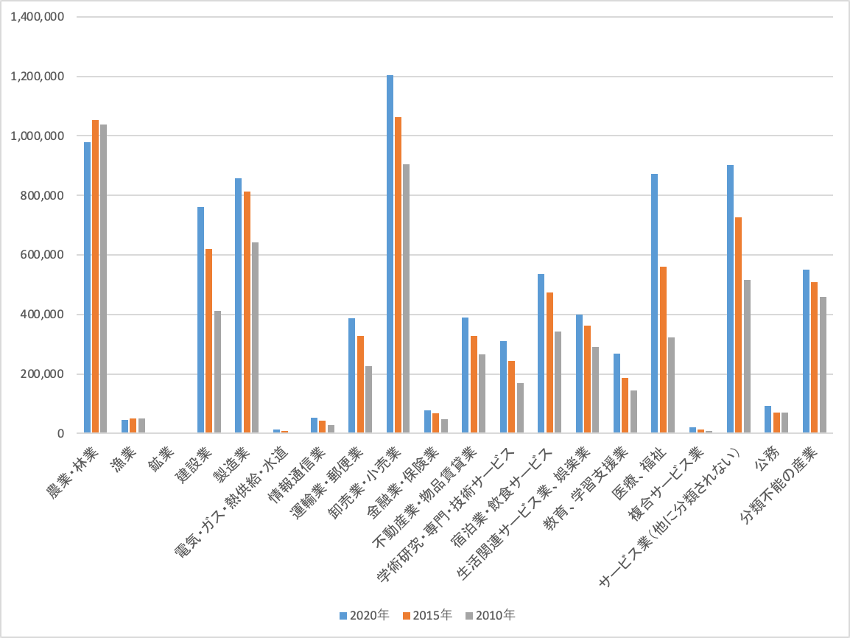

最後に、各産業における高齢者就業者数の変化を示した図表4を見てみます。

多くの産業分野で高齢者就業者数は増加しています。特に「医療・福祉」「建設業」「サービス業(他に分類されない)」で顕著な伸びが見られ、介護や建設業の人手不足が高齢者によって支えられていることが明らかになりました。

一方、「農業・林業」「漁業」では高齢者就業者数が減少しています。2010年時点で104万人だった「農業・林業」の高齢者就業者数は2020年には98万人に減少。「漁業」も2010年の5.1万人から2020年には4.7万人へと減少しました。

全就業者数でも、「農業・林業」「漁業」は減少傾向にあります。2002年には268万人いた農業・林業就業者は2024年には180万人と88万人減少。漁業も2.8万人から1.2万人へと8千人減少しています。高齢化が進む一方で、新たな若い担い手が増えないことが、こうした結果につながっています。

図表4 高齢者就業者数の推移(65歳以上)(単位(千人))

「国勢調査(2010、2015、2020年)」産業別就業者データより作成

まとめ

高齢化の進展に伴い、多くの産業で高齢者の就業が増加していることが今回の分析を通じて分かりました。

特に「医療・福祉」分野では、高齢者が介護産業の一翼を担うという「高齢者が高齢者を支える」構造が見えてきました。また、「建設業」「製造業」「運輸業・郵便業」でも人手不足を補う形で高齢者の就業が増えています。

一方、「農業・林業」「漁業」では就業者数が増えておらず、高齢化のみが進んでいます。食料の安全保障の観点からも、この分野の人材確保は喫緊の課題と言えるでしょう。

また高齢就労者の増加に伴い、身体的・認知的な衰えがもたらす高齢特有の労働災害リスクが増加することも懸念されます。そうした事態を避けるためにも、適切な作業環境の整備や無理のない働き方の推進がますます重要となってくるでしょう。