Yahoo!ニュース「高齢の親と子供の同居・近居・遠居の関係を調べてみた 沖縄県は同居、愛知県は近居、岩手県は遠居が多い」

2月12日Yahoo!ニュースに「高齢の親と子供の同居・近居・遠居の関係を調べてみた 沖縄県は同居、愛知県は近居、岩手県は遠居が多い」記事寄稿いたしました。Yahoo!ニュースは<こちら>から

高齢者の親と子の同居、近居、遠居関係の地域差を調べる

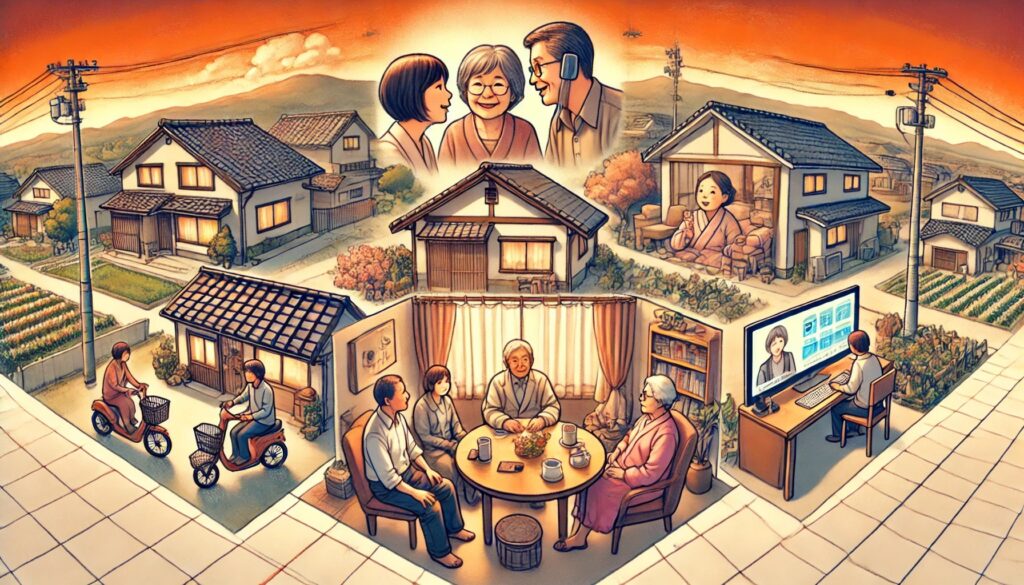

近年、増加する高齢者の孤立死・孤独死をいかにして防ぐかが社会的関心を高めています。対策としては地域の見守りネットワークや、IT機器を活用した見守りなどが考えられますが、やはり兄弟や親類縁者や子供などの血縁関係が最も大切であるとも考えられます。

核家族化の進展で、親世帯と子供世帯の同居割合は低下し、近居か遠居のケースが多いと考えられますが、実際の割合はどうでしょうか。

同居でなくとも近居であれば、親になにかしら生じたときに直ぐに駆けつけることが可能です。また孫が産まれた場合も、子育ての一定の支援を親世帯が担うことも可能になります。近居は親と子供の間でゆるやかな共助の関係を築くことが可能となります。

こうした親子の同居、近居、遠居関係に地域差があるのかどうかについて調べてみました。

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計」をベースに、子のいる高齢者世帯の居住地と子の居住地の関係を、

・同居:(一緒に住んでいる)

・近居:(徒歩5分程度〜片道1時間以内の場所に住んでいる)

・遠居:(片道1時間以上の場所に住んでいる)

に分類し、県別単位にそれぞれの割合が高い順にを並べてみました。

高齢者の親と子の同居率 県別ランキング

まず、同居について見てみました。高齢者の親と子供の同居率の最も高い県は沖縄県(9.2%)で、最も低い県は秋田県(1.8%)でした。約7%の差があります。

おおむね多くの県は3〜6%台ですが、沖縄県のみが9.2%と突出して高い同居率を示しています。同県の同居率が高いのは、本土から離れているという地域性と血縁関係を大切にする地域文化の反映でしょう。

沖縄県に次いで、茨城県(6.8%)、山梨県(6.5%)、群馬県(6.1%)、栃木県(5.9%)など関東近郊圏に同居が多いのも、もうひとつの特徴として挙げられるかもしれません。これらの県で同居率が高い理由として考えられるのは、東京への通勤圏でありながら広い居住スペースを確保しやすいこと、農業が盛んな県であり、同居で農業に従事するケースが多いことなどが考えられます。

また、一般的には核家族化や孤家化が進んでいると思われる東京都が、13位(5.4%)と比較的に上位に位置しているのも意外な結果でした。これは、地価高騰などの影響で同じ敷地内に住宅を構える2世帯住宅化が進んだ結果かもしれません。

高齢者の親と子の近居率 県別ランキング

近居率の最も高い県は、愛知県(71.3%)で、次いで沖縄県(70.2%)、大阪府(68.4%)と続きます。近居率の最も低い県は、岩手県(50.9%)で、愛知県との差は20%程度あります。

近居の高い県の特徴として、ひとつは愛知県(71.3%)、大阪府(68.4%)、東京都(65.3%)、兵庫県(64.5%)、福岡県(64.3%)など、大都市圏が多いことが挙げられるでしょう。これは、大学進学や就職を機に地元を離れざるを得ない地方都市と異なり、親元の近隣で進学、就職の選択肢が高い大都市圏ならではの特徴と言えるでしょう。

また、沖縄県は同居に次いで近居でも高い割合を示しており、高い郷土意識が伺えます。4〜6位に富山県(67.6%)、福井県(66.2%)、石川県(65.6%)と北陸3県が並んでいるのも、高い地元意識に加えて、地方都市ながら生産用機械、電子部品・デバイス、化学工業などの製造業が産業の中核を占めており、安定した雇用環境が確保されていることがその理由として考えられます。

高齢者の親と子の遠居率 県別ランキング

遠居率が高い県としては、岩手県(46.1%)、秋田県(42.9%)、 青森県(41.0%)などの東北地方や、長崎県(41.2%)、大分県(38.2%)、熊本県(37.6%)、鹿児島県(36.1)など九州地方の県が上位に名を連ねています。いずれも、進学や就職で若者が県外に移動する傾向が高い県であると言えるでしょう。

一方、遠居率の最も低い県は沖縄県(20.5%)で、改めて沖縄県の地元意識の高さが浮き彫りになりました。

同居・近居・遠居の割合で県をタイプ分類する

同居、近居、遠居の割合高い県はわかりましたが、それぞれのバランス割合で見た場合、どのような分類が可能でしょうか。

同居、近居、遠居のそれぞれ県別ランキングで、上位(1位〜13位)までに属していた場合は、その特性が強い県として、改めて分類し直してみたのが、以下の表になります。最後のバランス型は、同居、近居、遠居の割合でどこか突出して高いものはなく分散している県です。

多くは複数県のグループに分類可能でしたが、唯一長野県だけは、同居率と遠居率が高い県(同居率9位、近居率39位、遠居率16位)としてピックアップされました。

このように見てくると、高齢者の親世帯と子供世帯の関係は、それぞれの県の立地特性や産業構造、子供の進学先や就業先、伝統的な家族感や地域文化などによって異なることが伺えます。

今後増加することが予想される団塊世代の介護問題を考える際にも、こうした親世代と子供世代間の居住関係を考えた上で対策を立てることが重要になるかもしれません。