Yahoo!ニュース「日本人は何歳で要介護になるのか、年齢別に要介護度を調査 90歳を過ぎると女性7割、男性5割が要介護に」

高齢化が進む中で、「介護」に関わるさまざまな社会課題が、話題に上る機会が増えています。たとえば、介護人材の慢性的かつ深刻な不足、在宅介護の限界と家族への負担の増大、介護保険制度の持続可能性に対する懸念など、介護をめぐる問題は山積しています。

本来であれば、こうした介護の諸課題に備えるためにも、「介護に関する基本的な知識」を持っておくことが望まれます。しかし実際には、多くの人にとって介護は“自分ごと”として捉えられにくい傾向があります。

「私の理想はピンピンコロリ(元気なうちに突然死)だから、介護なんて無縁だ」と考える人も少なくありません。

しかし現実はそう甘くはありません。高齢期を迎えると、多くの人が一定の割合で「要介護状態」となるのが実情です。

では、人はどのくらいの割合で「要介護状態」になるのでしょうか。厚生労働省「介護保険状況報告(令和4年)」データから年齢別に要介護となる割合を算出してみました。

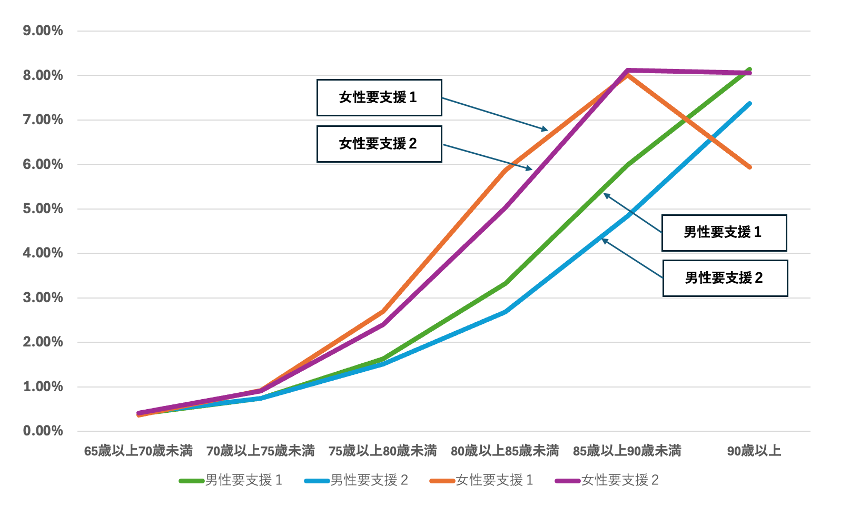

要支援の割合は男女とも1割未満

介護保険制度において認定される介護の必要度の違いを示す区分として、「要支援」と「要介護」があります。「要支援」は、日常生活はある程度自立しているが、家事や買い物など、多少の支援が必要となる高齢者。「要介護」は、日常生活において、食事・排泄・入浴などに介助が必要な状態で、要介護度が高くなるほど介助の必要時間が長くなります。

まず、「要支援認定」について見ていきます。

図表1は、男女別の要支援となる比率を見たものですが、当然のことながら年齢が高くなるほど要支援比率は高くなり、90歳以上になると女性の6〜8%、男性の7〜8%が要支援認定を受けています。要支援状態になるのは、男性よりも女性のほうが高く、常に2%ほど女性の方が高くなっています。

図表1 年齢階級別にみた男女別の要支援認定率(要支援1・要支援2)

90歳を過ぎると女性7割、男性5割が要介護状態に

次に、要介護認定の割合をみていきましょう。図表2は、男女別、年齢階級別にみた要介護率(要介護1から要介護5の合計)です。要支援と同じく、年齢が上昇するとともに認定率は高まります。男女ともに80歳を過ぎると要介護認定率は人口の10%を超え、「80歳以上85歳未満」で男性の14.8%、女性の18.53%が要介護状態となります。その後、認定率はさらに高まり、「90歳以上」となると、男性の約半数(49.67%)、女性の約7割(68.02%)が要介護状態となります。要支援と同じく、要介護でも男性よりも女性の認定率のほうが高くなっています。

図表2 年齢階級別にみた男女別の要介護認定率(要介護1から要介護5の合計)

これを男女別により詳しくみていきましょう。

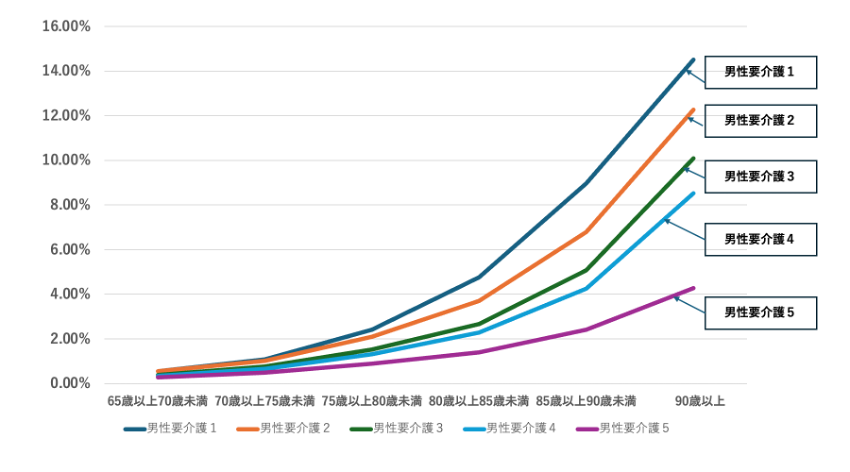

図表3は男性の年齢階級別にみた要介護認定率です。要介護度でみると、要介護1となる割合が最も高く、90歳以上では人口の1割強(14.51%)となります。介護度が高くなるほど認定率の割合は低くなり、90歳以上で要介護5となるのは5%程度(4.27%)です。

図表3 年齢階級別にみた男性の要介護認定率(要介護1〜要介護5)

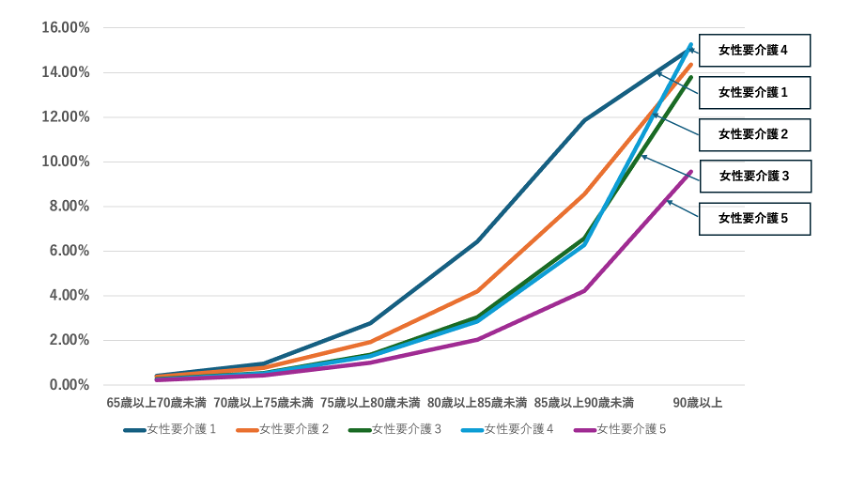

図表4は女性の年齢階級別にみた要介護認定率です。年齢が上がるとともに認定率の割合が上がっていますが、どの年齢階級においても男性よりも女性の認定率が高いのがわかります。また「85歳以上90歳未満」から「90歳以上」にかけて、急に認定率が高くなっていることがわかります。とりわけ要介護3と要介護4の認定率の高さが目立っています。

図表4 年齢階級別にみた女性の要介護認定率(要介護1〜要介護5)

女性の要介護認定率が高い理由

このようにみると、要支援も含め、要介護状態になる比率は、男性よりも女性のほうが高い傾向であることがわかります。

女性が男性よりも要介護認定率が高い理由として、以下のような理由が考えられます。

一つは、女性の方が「平均寿命が長い」からです。2023年時点の平均寿命は女性が87.1歳、男性81.1歳と女性の方が6年ほど長生きで、高齢になるほど、身体機能や認知機能の低下リスクが上昇するため、要介護となるリスクが高まります。

もう一つは、「骨粗しょう症、骨折リスクの高さ」です。女性は閉経後にエストロゲンが低下し、骨密度が急激に低下します。転倒→大腿骨骨折→入院→筋力低下というのが典型的なケースです。また、アルツハイマー型認知症の発症率も、男性よりも女性の方が高いという統計結果もあります。

さらに、要介護認定は「申請」が基本となりますが、男性は介護が必要でも申請を遅らせがちである一方、女性は早めに地域包括支援センターや自治体の高齢支援課に相談するため、要介護認定が高くなる傾向があるようです。

いずれにしても、高齢になれば一定の比率で、「要支援・要介護」となるリスクは確実に生じます。

日頃から、仮にそうなった場合の心掛けと備えをどうすべきか考えておくことが、人生100年時代には重要であると言えます。